ヤマハの手工クラシックギターの世界を紹介します。

ギターは、「手工」であることが、楽器としてのクォリティを保証する

キーワードになっています。そしてその多くは、個人製作家の「手作り」ゆえに

製作家の名前がそのままブランドになっているケースが一般的です。

しかし、その中にあって、常に一段高いクォリティを維持しながら、

唯一個人製作家名ではなくメーカー名をそのままブランド名として

きたのがヤマハです。そのわけは? 極めて質の高いギターをシリーズとして

世に出してきた手法はチーム開発/設計とスペイン工法に基づく伝統的な個人製作の合体という

ヤマハならではの製作コンセプトによって実現したものだったのです。

ヤマハ・カスタムギターの何木さんと伊藤さんに、伺いました。

|

|

| ○●○ | ここが伊藤さんの作業場ですか? |

| 伊 藤 |

そうです。空間としては広く恵まれています。が実際の作業は ほぼここだけです。

|

| ○●○ | 伊藤さんの製作手順をざっと教えていただけますか? |

| 伊 藤 | 最初に作る機種によって材料を選定します。 ドイツ松〜えぞ松ですね、これがベースの方で北米 最高級にはルーマニアスプルースやドイツ松を選びます。 中でもやはり目がつんでいるやつがいい。 そういうのはどういうところで育ったかというと 山の南側ですくすく育ったものは、だめですね。 目が広くなっちゃう。 山の東北とか北西、夕日が当たる、さむいところで育ったものが いいとされていますね。  それで材質が決まって、機種が決まると

次は口輪の象眼ですね。みんな木でできています。

それで材質が決まって、機種が決まると

次は口輪の象眼ですね。みんな木でできています。この真ん中が「矢」のかたちです。 ワッカになってスライスすると、その形になります。

これも昔はヤマハ社内で作っていたんですが、 ちょっと時間がかかりすぎるということで 外注するようになりました。 |

| ○●○ | 写真とっていいですか? |

| 伊 藤 | これがGC70で、こっちがGC71用です。 この1cm角の中にコンマ5のやつが400個あるということですね。

|

| ○●○ | ああ、これはきれいですね。 |

| 伊 藤 | これは専門業者に発注しているんですよね。

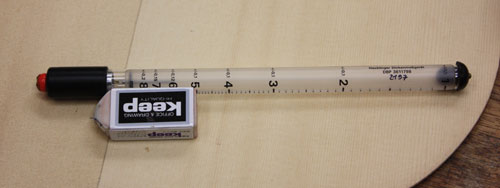

これはGC71なんだけどQR象眼を入れますね。でやっぱり これは少し薄めの特殊なやり方で ブリッジの周辺を3mm、あとは2mmにしておいて そういうような感じでやっています。 で、今はその厚みを測る「厚み測定器」があるからいいんですけど 昔は光にすかして、勘でやっていましたね。 これは厚みを測定する機械です。 |

| ○●○ | とりあえずいまはGC71の話ですね? |

| 伊 藤 | そうです。 |

| ○●○ | どんなふうに計測するんですか? |

| 伊 藤 | これを使います。 この前まではノギスみたいなのがあったんですが

この前まではノギスみたいなのがあったんですがいまはこれで計測します。 こう当てて、「こつん」というところが厚みなんです。 いいですか? こつんというでしょ? これでだいたい2mmというところです |

| ○●○ | どういう構造ですか? |

| 何 木 | 本体の磁石と、この板の裏側に、この磁石をくっつける すると、厚みを計測してくれるんです。 ギターならどんな場所に対しても計測できます。 どんな名器のどこでも、測れちゃう。

|

| 伊 藤 | あと、昔ながらの判断方法で言えば 叩いてボテボテという材料はだめ。 「ぽーん」と高音がのびる感じが伝わるものがいいですね。 こないだ、何木さんが測定するていってやった結果と 自分でこれだなって思ったものとの結果がほぼ合っていました。 |

| ○●○ | ああ、さすがですね。そういったデータの蓄積で 作っていく訳ですね。 |

| 伊 藤 | 試作なら、各部を計測してやっていくし いま普段の製作ならところどころ確認で測りながら やっていきますね。 で、その後、響棒を入れて作っていきます。 機種によって配置がありますよね。

|

| ○●○ | なるほど。 |

| 伊 藤 | で、いま丸くし上がっているけど 初めは角材でやります。 昔は外注さんに響棒も作ってもらっていたこともあるんだけど それだとやっぱりばらつきもでる。 目がかわってしまうことがよくあったんです。 すべて正目で使いたい。そのへんが気に入らなかったので 三回余分になるんですけど、 あとこういうふうに仕上げていくかたちになります。 |

| ○●○ | そのへんの削りは表板の振動を決めることになりそうだから 細かな作業になりそうですね…。

|

| 伊 藤 | で、そこが完成したら底板です。 これがブラジリアンローズウッドです。

GC70、71系統に使っています。60系50系統には こっちのホンジュラスローズウッド を使っているというかたちですね。

|

| ○●○ | 木目が見事ですね。 |

| 伊 藤 | あとセンターゾーンで接着していくんです。 補強木を張ってあと桟を張って仕上げます。 この板の木をあとからRをつけます。

はぎ補強を張ってそのあとに桟を張る、と。 アールはあとからつけていきます。 間とかどうしても弱いですから補強木を入れます。 これを私たちははぎ補強と呼んでいます。  桟も四角いやつを張ります。それからアールをつけて

桟も四角いやつを張ります。それからアールをつけて仕上げていきます。 板にしてスカーフにして 写真 接着します。接着したらそのあとに平にします。 |

(続きます)

|

|

2008-09-01-MON

GuitarCLUB